<そうだったのか! 発達障害児への本当の対応>ADHD症状への具体的対応ライブ中継!③

(②つづき)

3つ目。子供のそばにいくということがとても大切です。そばに行くと、ノルアドレナリンが出ます。

私はさっきからこうウロウロして講座をしていますが、私がもし、ずっとこういうふうにいたら(1人の参加者の真横に立つ)いやでしょう? 緊張するでしょう? ノルアドレナリンが出るからです。

でも、この「いやだなぁ」という感覚がとても大切なんです、実は。それも、にこやかにやられてしまうと、ちょっといやなんですね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

教師が子供のそばに行くというのはとても大切です。

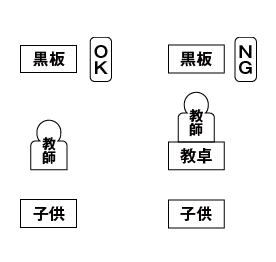

教卓が黒板の前に出されている教室がよくありますが、教師が教卓の後ろに立ってしま

うと、そこには心理的な距離が生じてしまいます。

そうではなくて、教卓は他の場所に移動して、子供との距離を詰めるという考え方がとても大切です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4つ目に大事なのは、必要なときだけやってくださいということです。これは、不適応行動を頻発させやすいです。子供が緊張してしまうからです。

それで、あまりやらない方がいいのはどういうことかというと、ASDの子供にあまりやらない方がいいんです。過度に緊張させるからです。

自閉傾向が強いというか、ASDの子には、相当慎重にやってあげてください。ファンタジーに入ってしまってるときに立たせようとしても、パニックになるだけです。

何でなのかというと、ASDの子供たちは感覚過敏だったり不安傾向が強かったりすることが多いです。常に緊張状態なんです。新しいことに、初めてやることに、急な変更に、もうドキドキドキドキしています。

そこへより過度に緊張させてしまうと、不適応行動が出てしまいます。チックも出ます。

厳しい家庭や叱責過多の先生は、ノルアドレナリン全開なんです。

「あと3分で食べなきゃ怒るからね」「10、9、…1、ブブー!」確かに制限をしていますが、いつもこれでは大人だって滅入ってしまいます。

「A! おい! A!」指名ですがこれ毎時間やられたらどうですか。

教卓の近くにずっと特定の子供の机を持ってきておくとか。もはやそばに行くのではなく、そばにいさせるって感じですが。

だからあまりノルアドレナリンをやらない方がいいです。効くのは、ADHDのやんちゃ系です。

あと、場面緘黙の子にもやってはダメです。場面緘黙の子にこれをやってしまうと、ものすごいプレッシャーをかけてしまいますから。

ちなみに、場面緘黙の子供について、一番凄い論文を見つけました。小嶋がこれまで読んできた場面寡黙の論文でダントツのものです。「これは絶対読んでおいた方がいい」というぐらいのものです。

どこに載っているかというと、『教育トークライン』の今月号※です。言語聴覚士の下妻玄典先生が執筆されています。

革命的な論文です。どうやって場面緘黙の子たちと学校で付き合えばいいのかということが書かれている、日本で唯一と言ってもいい論文です。

いろんなものを読んできましたが、あそこまでシンプルで分かりやすい論文は見つけられなかったんです。今月号のトークラインにしかありませんでした。

次いきます。

※2015年5月号。62〜63ページ参照。

上記ページのPDFは下記よりダウンロードできます。

小嶋悠紀

大学時代より発達障害の青年たちの余暇支援活動団体を立ち上げ発達支援に関わる。卒業後、特別支援を要する子供たちへの支援を中心に講演活動を行う。長野県養護教諭研究協議会において、県内の幼・小・中・高・特の1000名の養護教諭に講演を行う。

NPO法人長野教師力向上NETでも発達支援者育成部門を担当。

※この記事は2016年2月1日発行の『TOSS特別支援教育 第2号』に掲載されたものの再掲です。

一部、名称等が当時のものになっていることがありますこと、あらかじめご承知おきください。

※この記事へのお問合せはTOSSオリジナル教材HPまで。

https://www.tiotoss.jp/