解決策を生徒と共に考える

「こうしなさい」ではなく、「どうしようか」と話し合うことの大切さ。

宮城県公立中学校教諭 木村善貴

1 奇声をあげて、落ち着きがないA男

中学1年生の男子生徒A男は、小学校の引継ぎ事項に「幼い、頻繁に奇声をあげる、時に衝動的な行動が見られる」と書いてありました。発達障害の診断はありませんが、注意欠如・多動症(ADHD)のような症状が見られました。授業に集中できずに、私語が止まらなくなることがあったり、ぼーっとしたかと思うと離席を繰り返したりすることもありました。楽しい方、楽しい方に流され、おふざけが過ぎてしまい、ものを壊したり、友人とのトラブルが頻発したりしました。

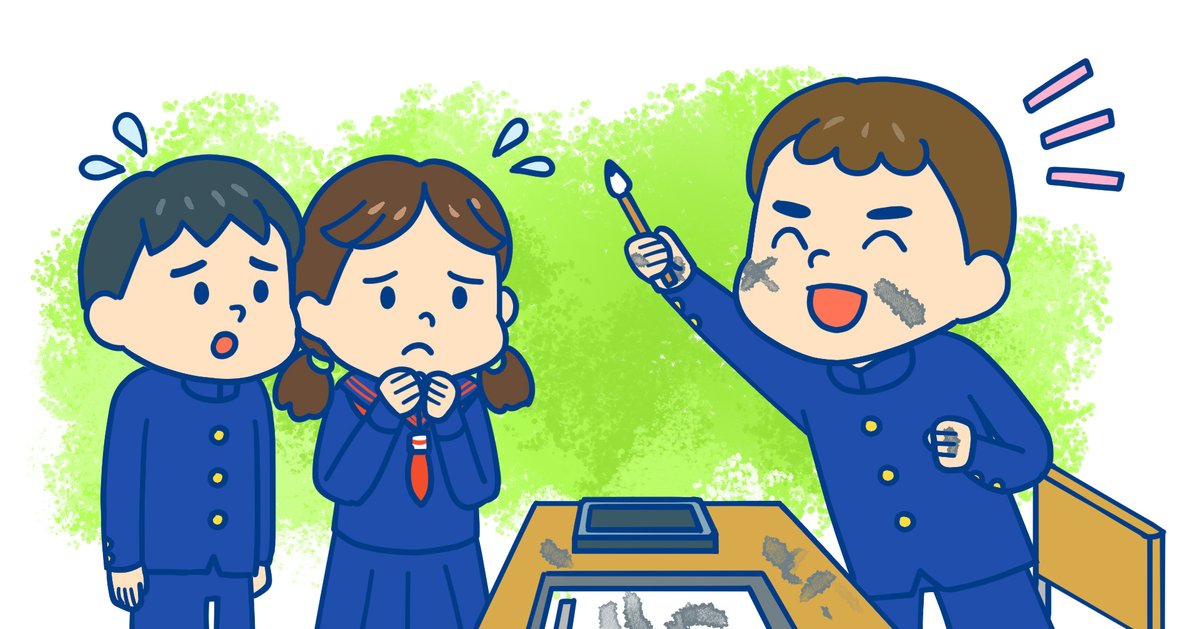

ある日、国語科担当の先生から授業中にヘルプが入りました。「A男が墨で友人3人の服を汚してしまいました」。年に数回しか行わない習字の授業が楽しくて興奮してしまい、墨のついた筆を振り回しながら、教室を徘徊していたとのことでした。私が教室に駆けつけた時には、仲の良い友人の服に墨がべったり付き、つけられた生徒が困ってしまい、A男も自分の行動がまずかったとパニックになって奇声をあげていました。

2 A男の気持ちを聞く

A男を廊下に出して、落ち着いたところで事実確認を行いました。「墨を友達の服に付けてしまいました。ごめんなさい」と素直に自分の行動を反省していたので、「何が悪かったんだと思う? あとで先生に教えてね」と言い、すぐに墨を付けられた生徒のジャージを脱がせ、A男と一緒に保健室に向かいジャージを洗うことにしました。墨を付けられた生徒の保護者3名にすみやかに連絡し、事情を説明した上で、洗濯することの了承をもらいました。

2人でジャージを洗いながら、A男に先ほどの話の続きをしました。A男は「墨のついた筆を振り回してしまったことがまずかったです。そして、すぐに謝らずにヘラヘラしていたことが悪かったです。友達に謝ります」と話しました。そこで、「自分の行動をしっかり反省しているね。偉い! ところでどうして筆を振り回そうと思ったの」と聞くと、「書きたい衝動が自分でもおさえきれなかったんです」と答えました。

3 解決策を一緒に考える

衝動的な気持ちにかられると、ダメと分かっていてもやってしまうと話したA男。もし、また衝動的な気持ちにかられたらどうやって解決するかを一緒に考えることにしました。

『発達障害・グレーゾーンの子がグーンと伸びた 声かけ・接し方大全―—イライラ・不安・パニックを減らす100のスキル』(小嶋悠紀著 講談社)から、ポイントは、「教師が全ての解決策を与えるのでなく、子どもと話し合うこと」であると学んでいたため、その通りに実践しました。

するとA男は、「まずは、落ち着いて授業を受けます。どうしてもダメなときは、先生に相談します」と話しました。そこで、「明日も習字の授業があるようだから試してごらん」と話しました。

翌日、習字の授業が終わった後、A男が駆け寄ってきて「先生、今日も書きたい衝動に襲われたんですけど、友達には書きませんでした」と笑顔で報告してきました。

「どうやって我慢したの」と聞くと、「友達に書くのではなく、自分の腕に書きました!」と腕を見せてきました。「すごいじゃないか! 確かに友達には書かなかったけれど、自分の腕を汚したら大変だね。次はどうしようか」と問うと、「う~ん。次は、いらない紙に落書きしてみます」と話しました。

「それはいいね、試してごらん」と言うと、次の授業は自分の紙に落書きをして衝動を抑えていました。

その後、習字の時間に友人に墨を付けることは一切なくなりました。このやり取りをきっかけに今までよりも奇声の回数も少なくなっていきました。

4 子供の自尊感情を伸ばす

同著の中には「話し合って決めた方法で不安が解消されれば、その成功体験は子どもの自尊感情を伸ばす礎になります」とあります。今回の事例がそうなっているのかは定かではありませんが、「友人に落書きをする」という行動をA男自身が考えた方法で解決することができたのは、彼にとって大きな自信になったのだと考えています。

書籍で学び、実践してみることで子供に変化が生じたのは、私自身にもとても大きな自信になりました。特別支援対応を知っているか否かで、対応に雲泥の差が生じてしまいます。

目の前の子供たちのため、これからも学び続けていきます。

© 2024 TOSS,The Institute for Teaching-Skill Sharing.

※この記事へのお問合せはTOSSオリジナル教材HPまで。

https://www.tiotoss.jp/